陸軍軍官佩戴之軍人魂短劍

陸軍軍官佩戴之軍人魂短劍 空軍軍官佩戴之軍人魂短劍

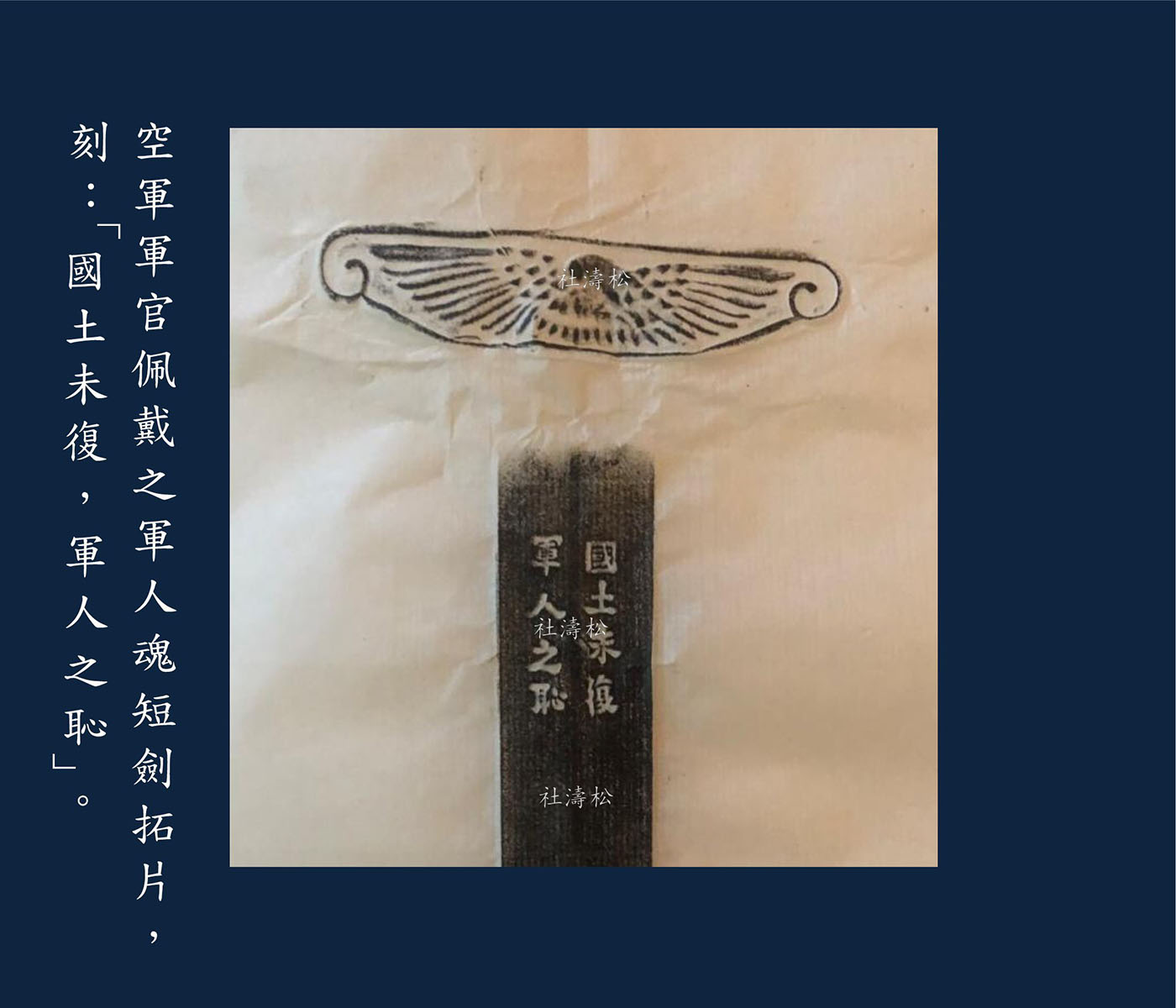

空軍軍官佩戴之軍人魂短劍 空軍軍官佩戴之軍人魂短劍,刻:

空軍軍官佩戴之軍人魂短劍,刻:「國土未復,軍人之恥」

空軍軍官佩戴之軍人魂短劍拓片,刻:

空軍軍官佩戴之軍人魂短劍拓片,刻:「國土未復,軍人之恥」

黃膺白部長遺影

黃膺白部長遺影

黃郛部長(一八八零至一九三六),原名紹麟,字膺白,號昭甫,浙江紹興人。光绪三十年(一九零四年)入浙江武備學堂,旋赴日,入東京振武學校。翌年入中國同盟會,宣统二年(一九一零年)歸國,翌年參加革命,任陳其美參謀長,時 蔣公任滬軍第二師第五團團長, 蔣公、陳其美、黃郛,金蘭結義,民國二年二次革命,流亡日本,民國五年歸國。民國十年任華盛頓會議代表團顧問,後任教育總長。民國十三年任代理內閣總理,民國十五年任上海特別市首任市長,民國十七年任國民政府外交部部長。民國二十二年任行政院駐北平政務整理委員會委員長,「塘沽協定」秘密談判,授命忍辱爭取備戰時間,受輿論指責,病危時尤喃喃指揮進攻日軍,矢志收復失土而終。

「九一八事變」戰事自民國二十年延續至二十二年三月熱河淪陷,日軍直迫北平,華北見危。同年五月國民政府委任黃郛為行政院駐北平政務整理委員會委員長,與日本作外交接觸,商討停戰問題。五月三十一日國軍代表熊斌與日本關東軍代表會於塘沽,簽 「中日停戰協定」。協定內容規定國軍立即撤退至延慶,昌平,高麗營,順義,通州,香河,寶抵,林亭口,寧河,蘆台所連之線以西以南地區。由此中國喪失冀東二十二縣治權。

民國二十二年七月十四日,先總統蔣中正於日記中寫曰:

「以和日而掩護外交,以交通而掩護軍事,以實業而掩護經濟,以教育而掩護國防。韜光養晦,秘籌秘謀,以余報國唯一政策也。」

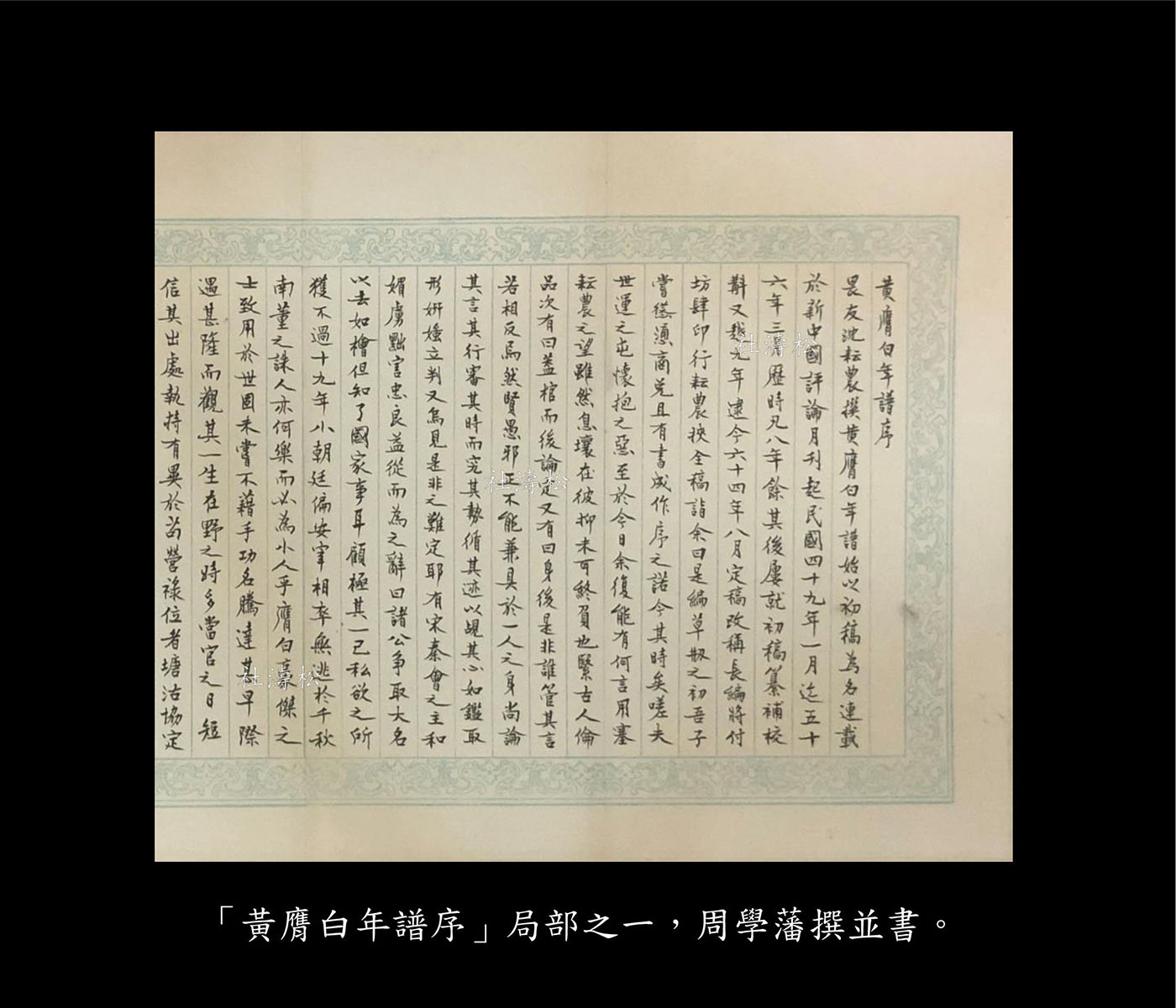

黃膺白年譜序

黃膺白年譜序

文曰:

「畏友沈耘農撰黃膺白年譜,始以初稿為名,連載於新中國評論月刊。起民國四十九年一月,迄五十六年三月,歷時凡八年餘。其後屢就初稿纂補校斠,又越九年,逮今六十四年八月定稿,改稱長篇,將付坊肆印行。耘農挾全稿詣余,曰是編草刱之初,吾子常慫恿商兌,且有書成作序之諾,今其時矣。嗟夫,世運之屯,懷抱之惡,至於今日,余復能有何言用塞耘農之望。雖然息壤在彼,抑未可終負也。繄古人倫品次,有曰蓋棺而後論定,又有曰身後是非誰管,其言若相反焉。然賢愚邪正不能兼具於一人之身,尚論其言其行,審其時而究其勢,循其迹以覘其心,如鑑取形,妍立判,又烏見是非之難定耶。有宋秦會之主和媚虜,黜害忠良,益從而為之。辭曰:諸公爭取大名以去如檜,但知了國家事耳。顧極其一已私欲之所獲,不過十九年小朝廷偏安宰相,無逃於千秋南董之誅,人亦何樂而必為小人乎?膺白豪傑之士,致用於世固未嘗不藉手功名,騰達甚早,際遇甚隆,而觀其一生,在野之時多當官之日,短信其出處,執持有異於苟營祿位者。塘沽協定本被命於危急之際,強起出山,隻身搘拄以戍城下之盟,負謗腐心,積哀為痗,及於綿篤。聞百靈廟捷報,昏囈中猶頻以軍語指揮,第一路進、第二路進,斯蓋與宗留守,三呼過河,後先一軌。豈彼陰柔蠹國,巧密謀身,假協和茹忍為名,親寇讐而排讜諤者,所得同日而語哉?往昔年譜之作,多從簡絜,於譜王生平而外,自非切近相關之事毋取繫年,而耘農之譜膺白,援據務詳,引申務廣,乃至通國寰宇大事,靡不附書,意在旁收類及,參互發明,至若理董要刪,將以竢諸來者。

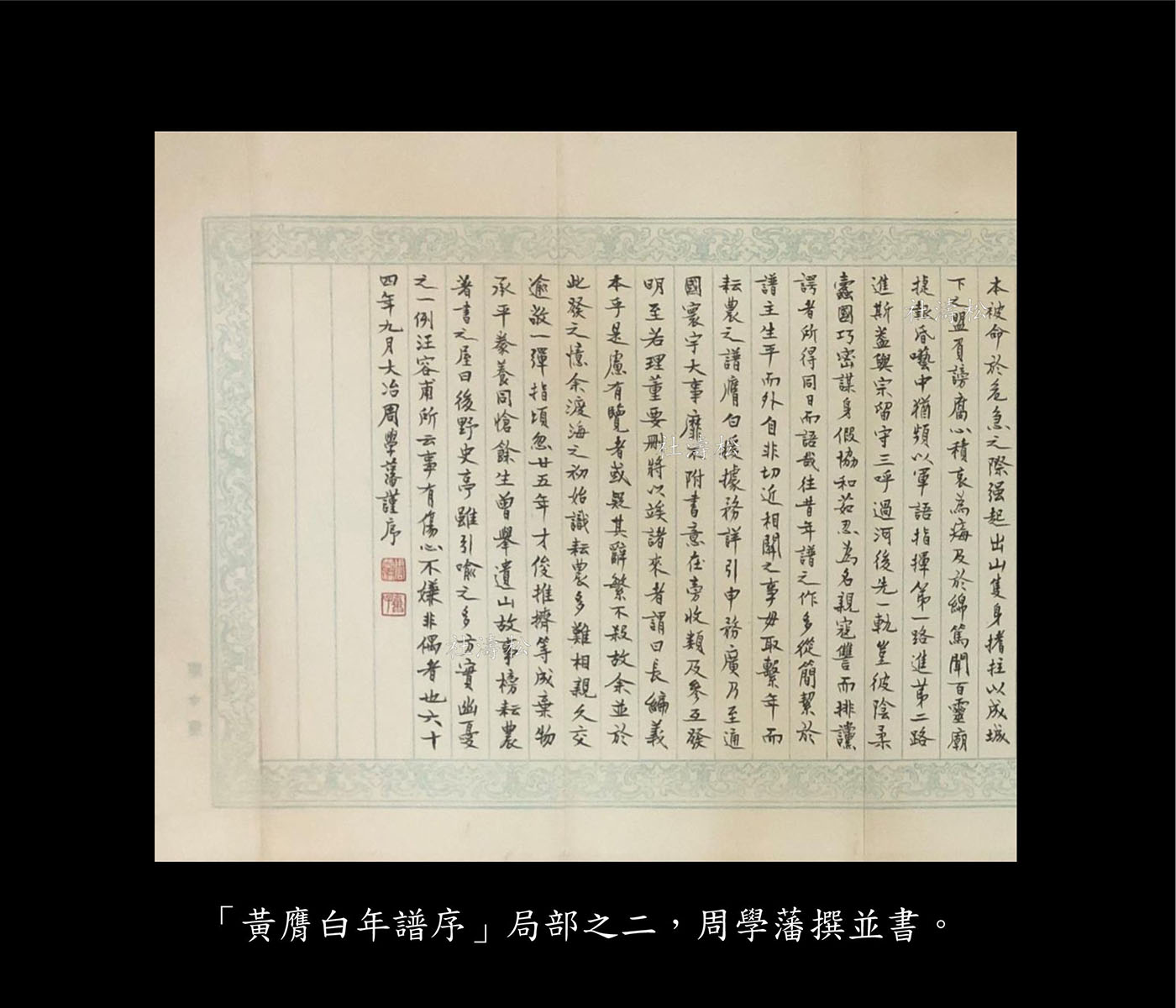

謂曰:長編義本乎是慮,有覽者或疑其辭繁不殺,故余並於此發之。憶余渡海之初,始識耘農,多難相親,久交逾敬,一彈指頃忽廿五年。才俊推擠,等成棄物,承平豢養,同愴餘生。曾舉遺山故事,榜耘農著書之屋,曰後野史亭。雖引喻之多方,實幽憂

之一例。汪容甫所云,事有傷心,不嫌非偶者也。六十四年九月,大冶周學藩謹序。」

鈐印:「周學藩」、「棄子」。

「黃膺白年譜序」局部之一,周學藩撰並書

「黃膺白年譜序」局部之一,周學藩撰並書 「黃膺白年譜序」局部之二,周學藩撰並書

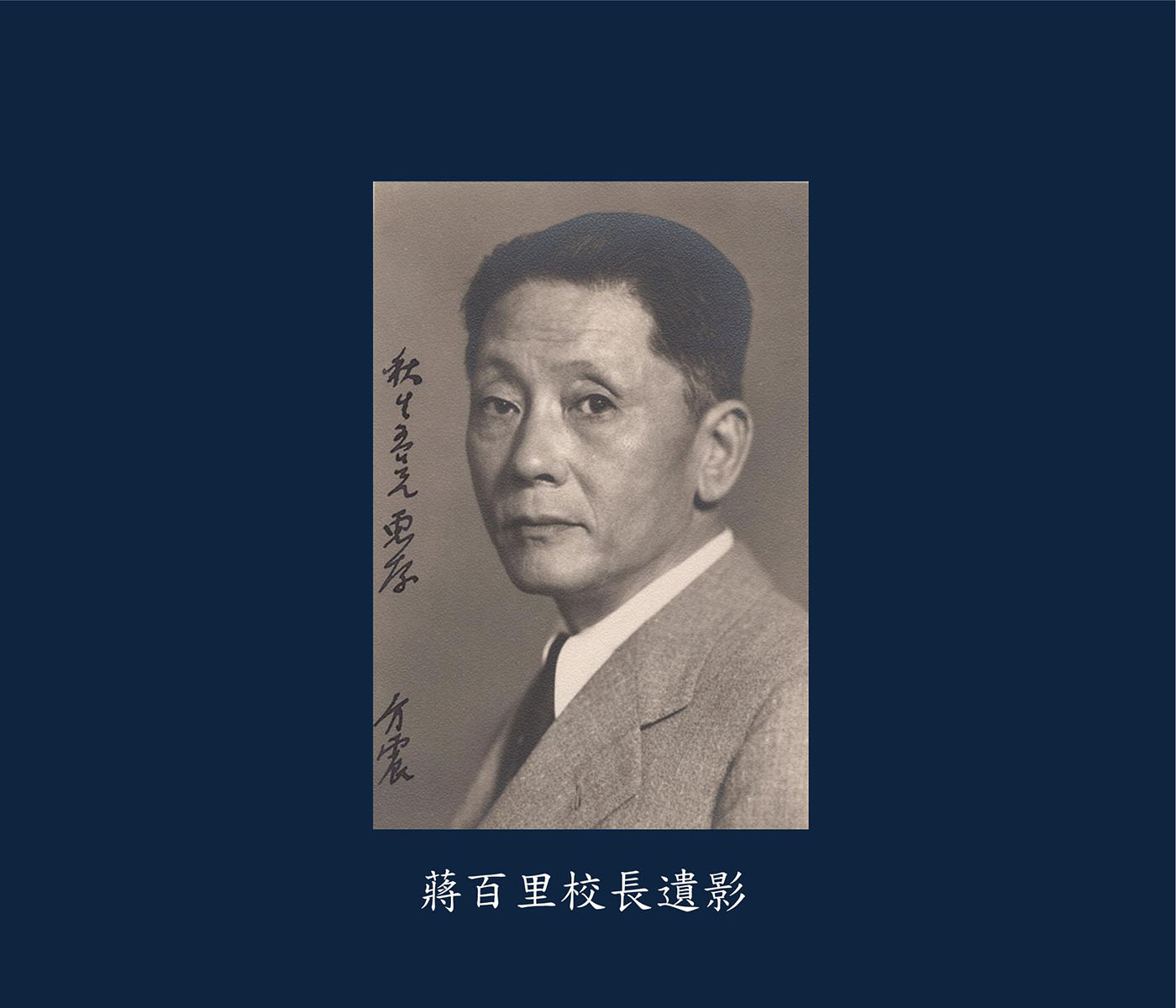

「黃膺白年譜序」局部之二,周學藩撰並書 蔣百里校長遺影

蔣百里校長遺影

蔣方震校長(一八八二至一九三八)字百里,號澹寧,筆名飛生,浙江海寧人。民國前十一年赴日本留學,入士官學校主編「浙江潮」。民國前四年再赴德國見習,任第七軍團見習連長。民國前二年畢業歸國,民國前一年,任東三省總督趙耳巽總參議。民國元年以陸軍少將銜任保定軍官學校校長,民國五年護蔡鍔赴日治病,後襄助梁啟超在北京設立松坡圖書館。民國七年與梁啟超赴歐考察,民國九年歸國,共創講學社,邀請國際馳名學者來華演講任總幹事,主編「改造」。當選浙江省議會議員。民國十三年任孫傳芳總參議,民國十四年任吳佩孚總參謀長。民國二十一年任農商銀行常務董事,民國二十四年任國民政府軍事委員會高等顧問,民國二十五年隨先總統蔣中正至西安,事變時同受囚禁,旋獲釋。民國二十六年任特使赴意拜首相墨索里尼,民國二十七年任陸軍大學代校長,國民參政會參政員。有「蔣百里全集」。

民國二十七年蔣百里寫了一本小冊子「日本人-一個外國人的研究」,討論抗戰情勢,最後三句則是:「勝也罷,敗也罷,就是不同他講和!」

蔣方震曾有一詩曰:

「猶有書生氣,空拳張國威。

高歌天未白,長嘯日應迴。

舊學深滄海,新潮動怒雷。

老來逢我子,心願未應灰。」

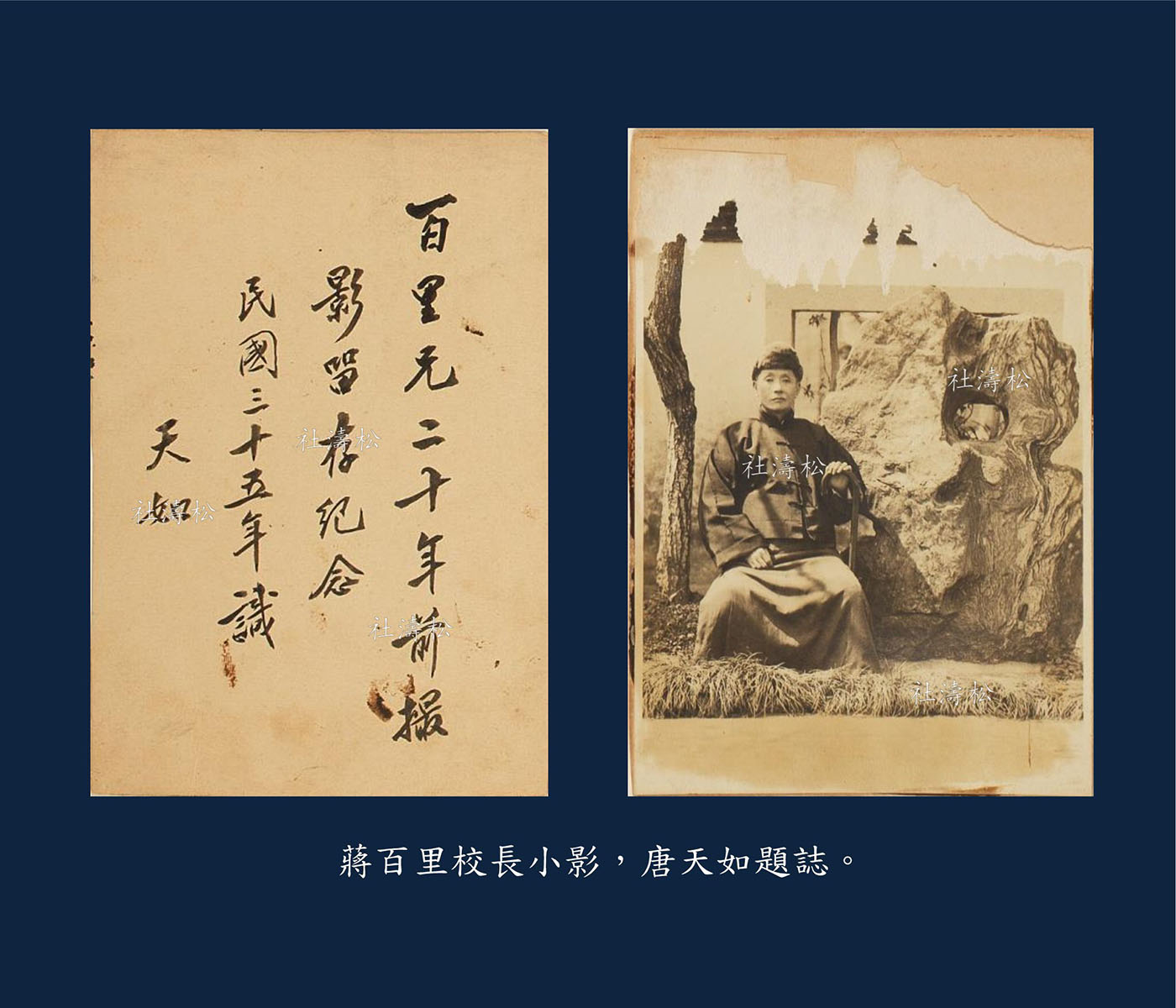

蔣百里校長小影,唐恩溥題誌

蔣百里校長小影,唐恩溥題誌

背面題云:

「百里兄二十年前撮影留存紀念,

民國三十五年識。天如。」

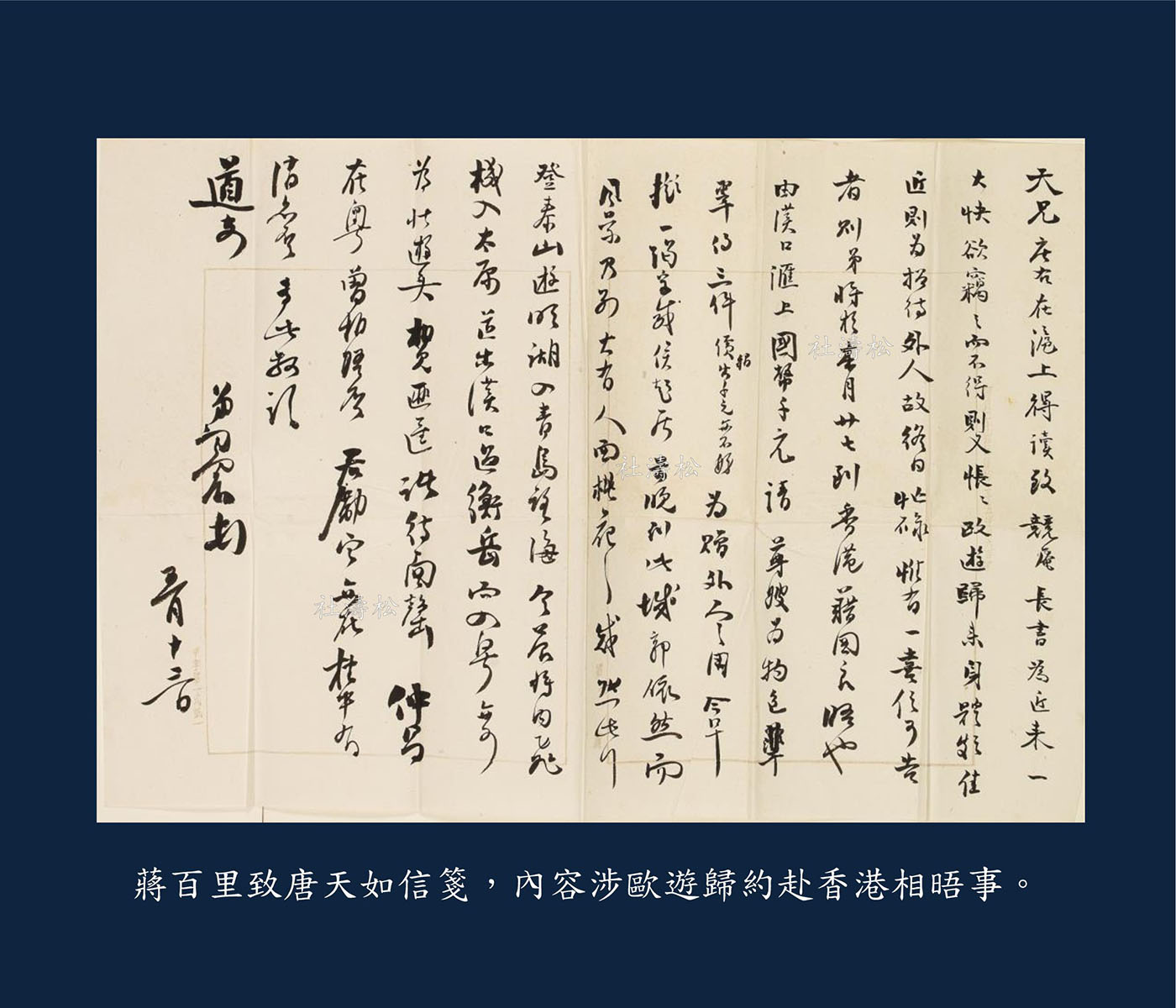

蔣百里致唐天如信箋,內容涉歐遊歸約赴香港相晤事

蔣百里致唐天如信箋,內容涉歐遊歸約赴香港相晤事

信云:

「天兄座右:在滬上得讀致競庵長書,為近來一大快,欲竊之而不得,則又悵悵。歐遊歸來,身體頗佳,近則為招待外人,故終日忙碌,惟有一喜信可告者,則弟將於本月廿七到香港,藉圖良晤也。由漢口匯上國幣千元,請尊嫂為物色翡翠約三件,(價格出千元亦不妨)為贈外人之用。今早擬一謁孚威,候起居。前晚到此,城郭依然而風景,乃別,大有人面桃花之感。然此行登泰山,遊明湖,入青島望海。今晨將由飛機入太原,道出漢口,過衡岳而入粵,亦可為快遊矣。相見匪遙,諸待面罄。仲昌在粵,曾相晤否?天勵定亦在桂中,有消息否?專此敬頌

道安。弟方震頓首,三月十三日。」

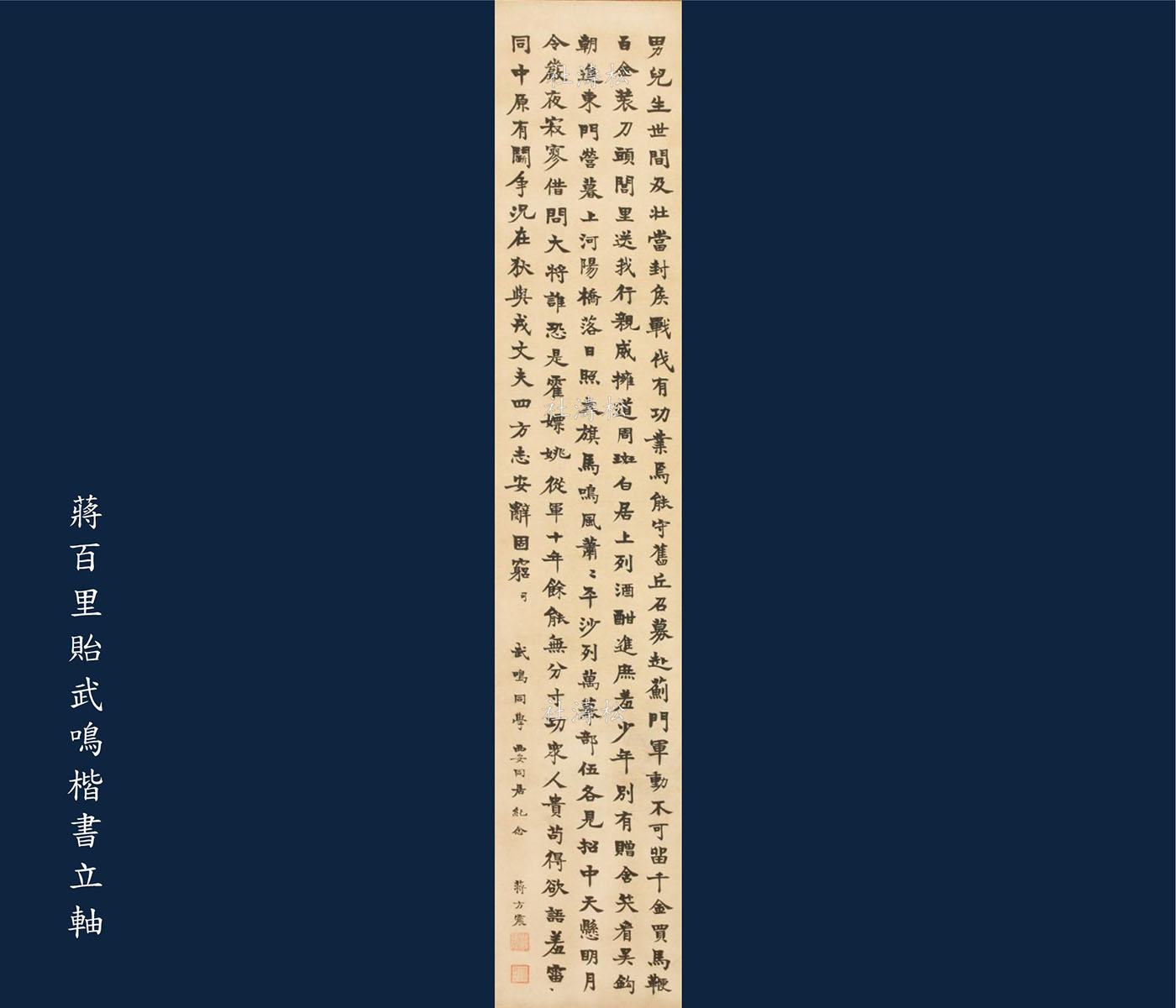

蔣百里貽武鳴楷書立軸

蔣百里貽武鳴楷書立軸

文曰:

「男兒生死間,及壯當封侯。戰伐有功業,

馬能守舊丘。召募赴薊門,軍動不可留。

千金買馬鞭,百金裝刀頭。閭里送我行,

親戚擁道周。班白居上列,酒酣進庶羞。

少年別有贈,含笑看吳鈎。朝進東門營,

暮上河陽橋。落日照大旗,馬鳴風蕭蕭。

平沙列萬幕,部伍各見招。中天懸明月,

令嚴夜寂寥。借問大將誰,恐是霍嫖姚。

從軍十年餘,能無分寸功。眾人貴茍得,

欲語羞雷同。中原有鬪爭,況在狄與戎。

丈夫四方志,安可辭固窮。

武鳴同學西安同居紀念。蔣方震。」

鈐印:「蔣方震」、「澹寧五十三歲後作」。

蔣百里貽武鳴楷書立軸局部

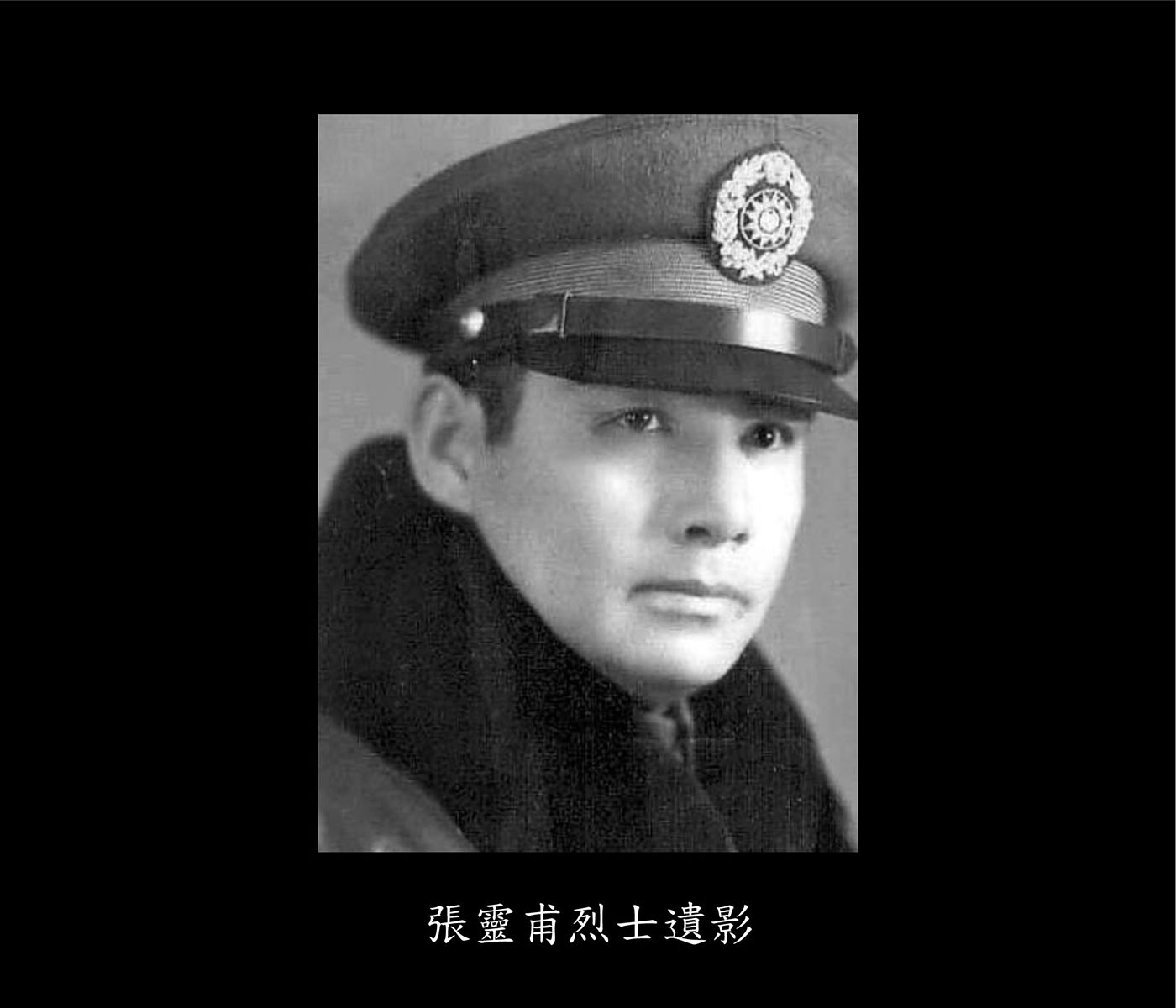

蔣百里貽武鳴楷書立軸局部 張靈甫烈士遺影

張靈甫烈士遺影

張靈甫烈士(一九零三至一九四七),名鍾麟,陝西西安人。就讀長安中學,陝西省西安市第一師範學校,民國十四年入黃埔軍校第四期,翌年任排長,參加北伐。

民國二十六年,抗戰爆發,任第74軍第51師153旅305團團長,參加淞滬戰役、南京戰役。民國二十七年參加武漢會戰,後升旅長。民國二十九年,任第58師副師長。歷授四等雲麾勳章、三等寶鼎勳章。民國三十四年任第74軍副軍長,授少將。民國三十五年任第74軍軍長兼南京首都警備司令。

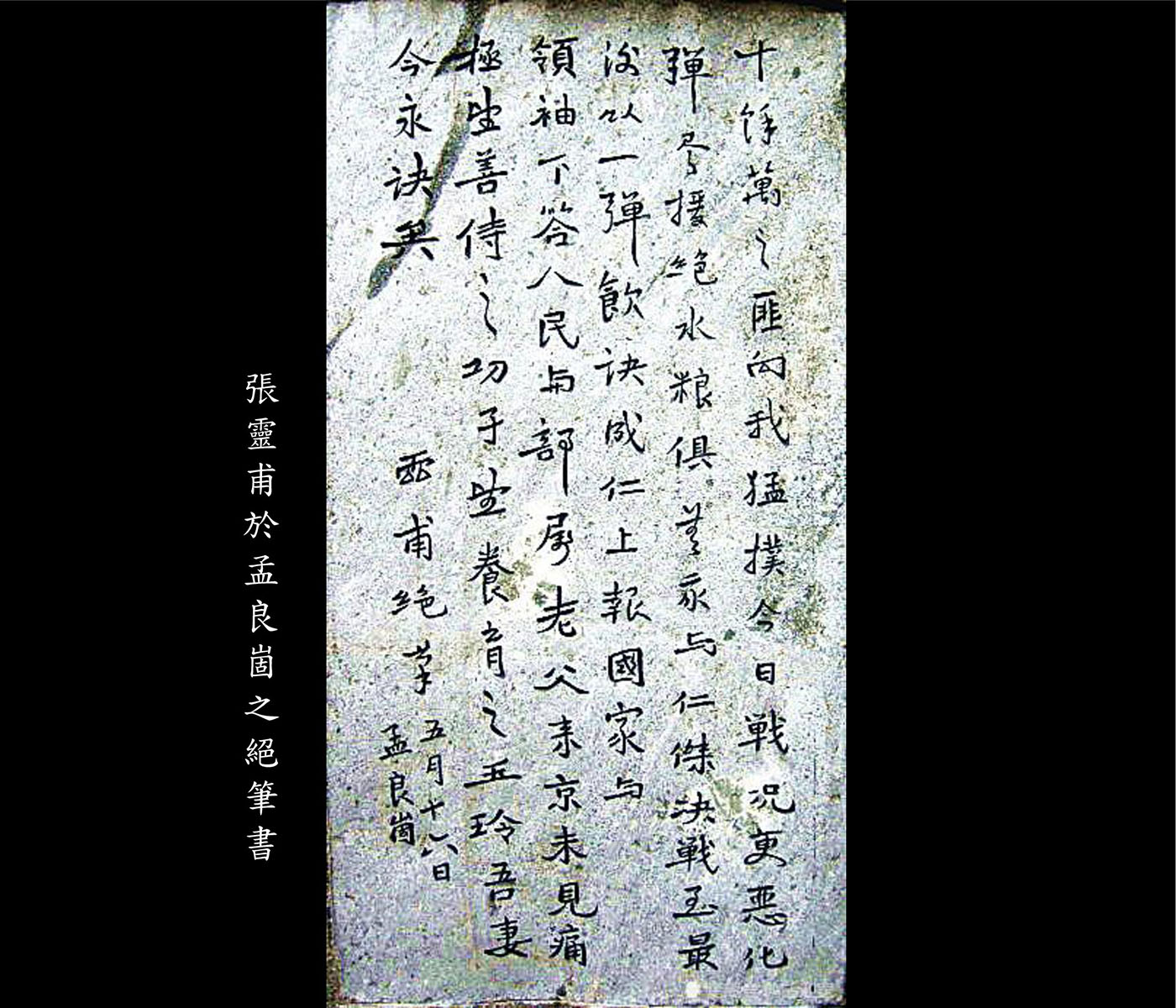

民國三十六年三月第74軍赴山東孟良崮剿匪,受共軍包圍,彈盡援絕,自盡成仁。遺書云:「十餘萬之匪向我猛撲,今日戰況更趨惡化,彈盡援絕,水糧俱無。我與仁傑決戰至最後一彈,飲訣成仁,上報國家與領袖,下答人民與部屬。老父來京未見,痛極!望善待之。幼子望養育之。玉玲吾妻,今永訣矣!靈甫絕筆,五月十六日, 孟良崮。」中華民國陸軍軍官學校建「靈甫樓」,以茲紀念。

張靈甫於孟良崮之絕筆書

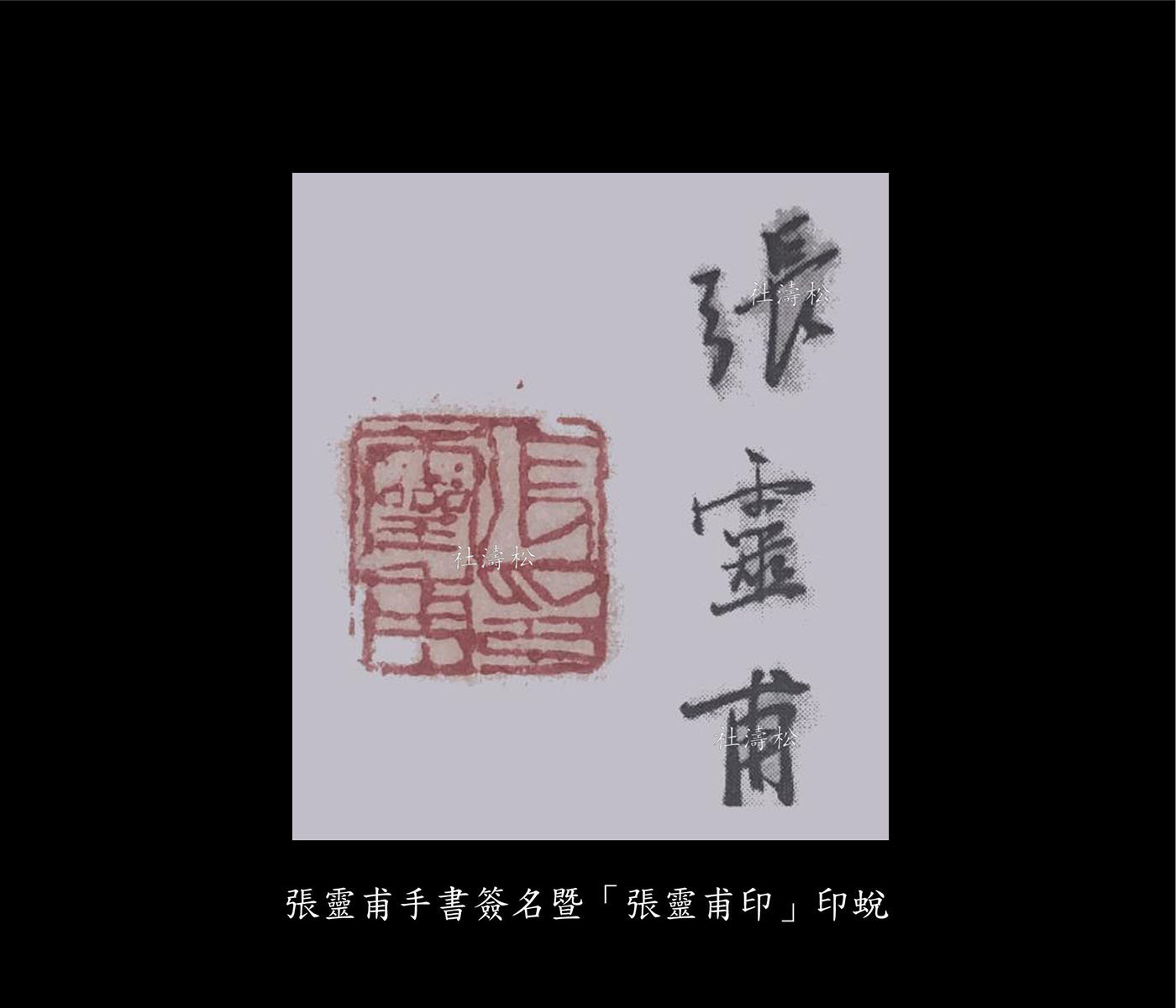

張靈甫於孟良崮之絕筆書 張靈甫手書簽名暨「張靈甫印」印蛻

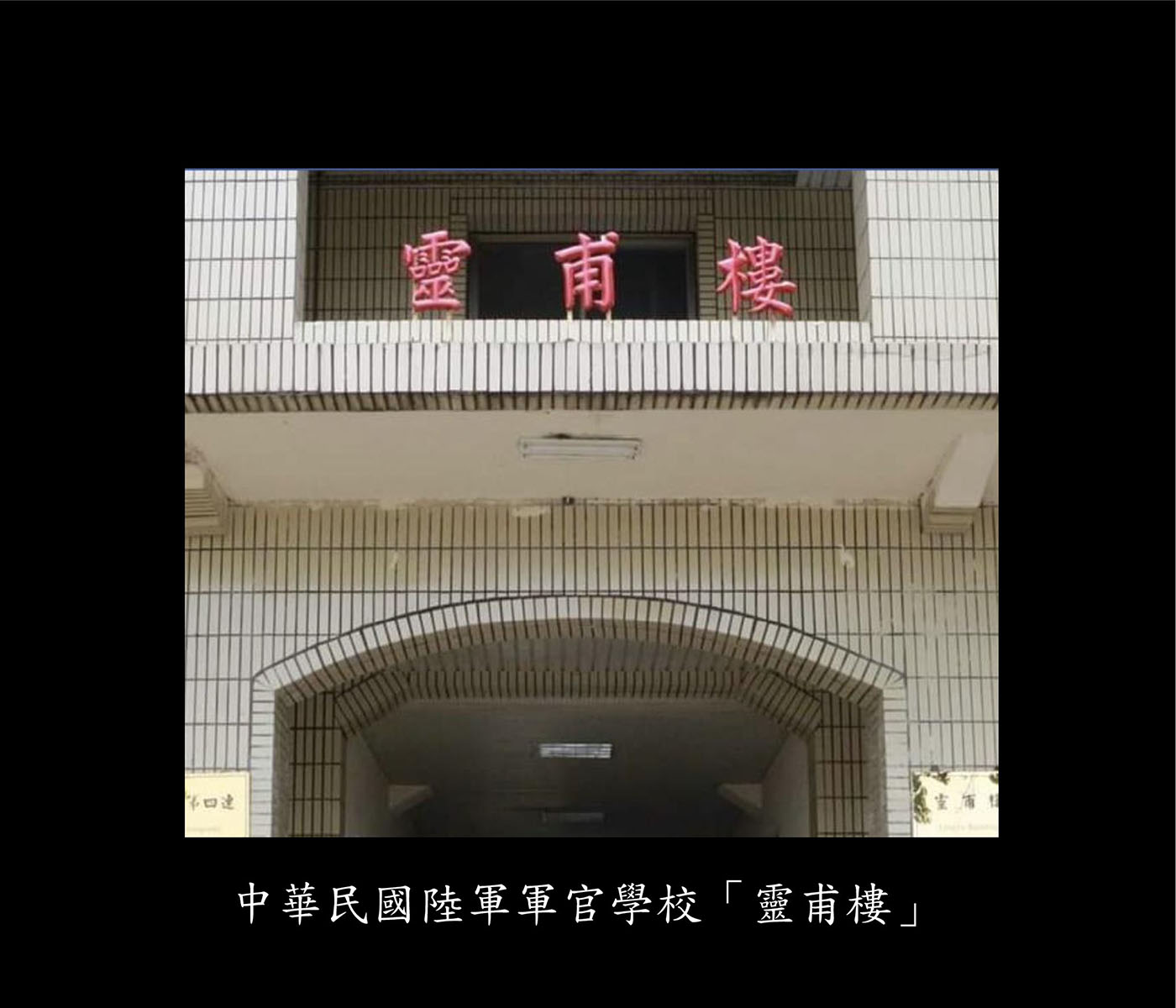

張靈甫手書簽名暨「張靈甫印」印蛻 中華民國陸軍軍官學校「靈甫樓」

中華民國陸軍軍官學校「靈甫樓」 趙仲容烈士遺影

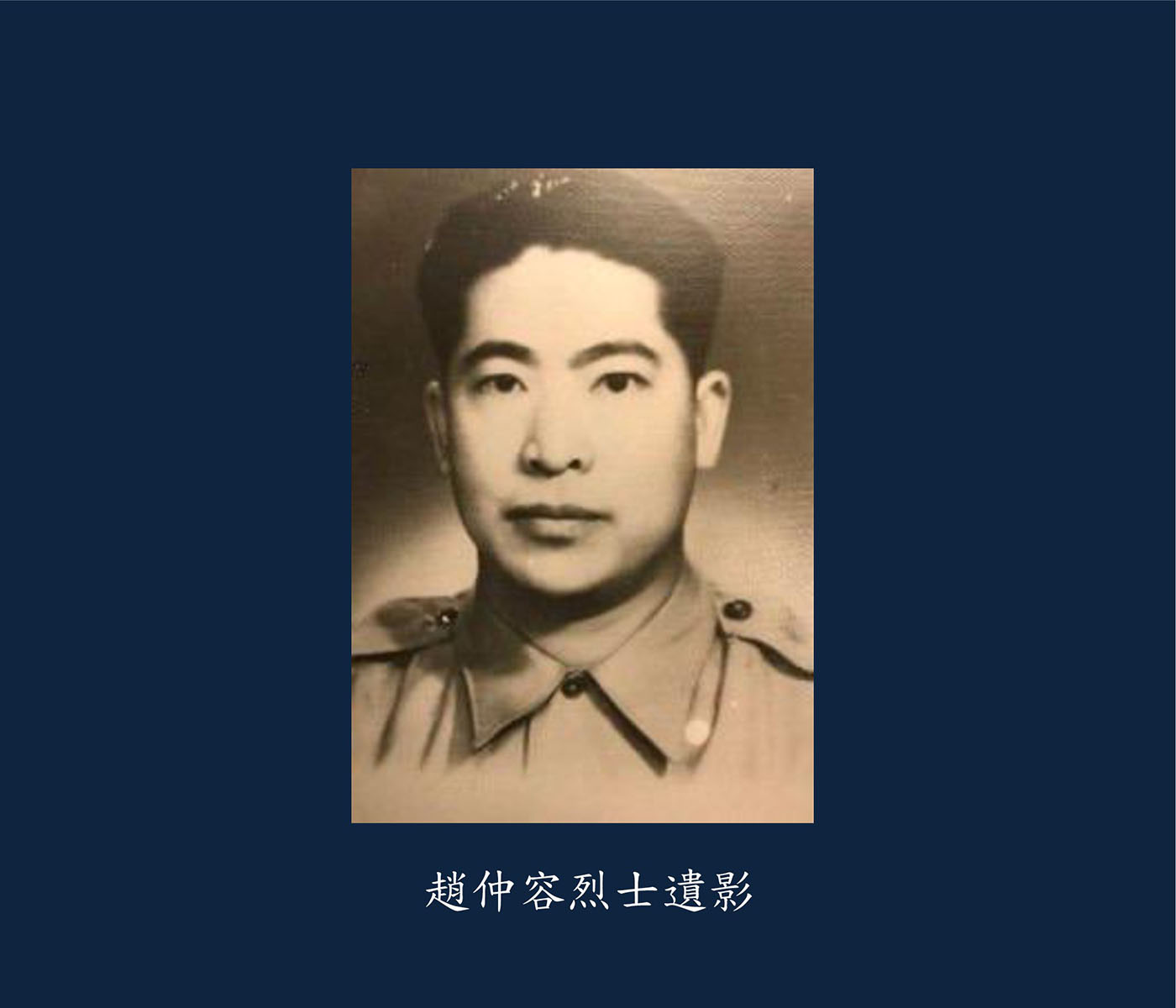

趙仲容烈士遺影

趙仲容烈士(一九零五至一九五一),字永寬,山西崞縣人。民國十一年入北京朝陽大學法律系,民國十四年赴莫斯科中山大學。

歸國任職中國國民黨北平市黨部,民國二十五年任包頭縣縣長。抗戰爆發,任第八戰區少將參議,民國三十二年任三民主義青年團中央幹事會常務幹事,民國三十四任中國國民黨第六屆候補中央監委,授中將。翌年任中國國民黨中央常務委員,民國三十七年任山西省第二選區第一屆立法委員。民國三十八奉命勸說監視傅作義,唯傅旋投共,趙遭關押抄家,仍堅決拒降。

民國四十年中共先以「萬人公審」,後再槍決。妻經瑞被中共關押二十年。一女遭遣蒙古勞改,受盡折磨自殺。另兩女受迫害至精神失常。女安娜幸於八零年代逃赴美國。民國一百零七年趙仲容烈士入祀中華民國國民革命忠烈祠。

趙仲容烈士入祀中華民國國民革命忠烈祠存影

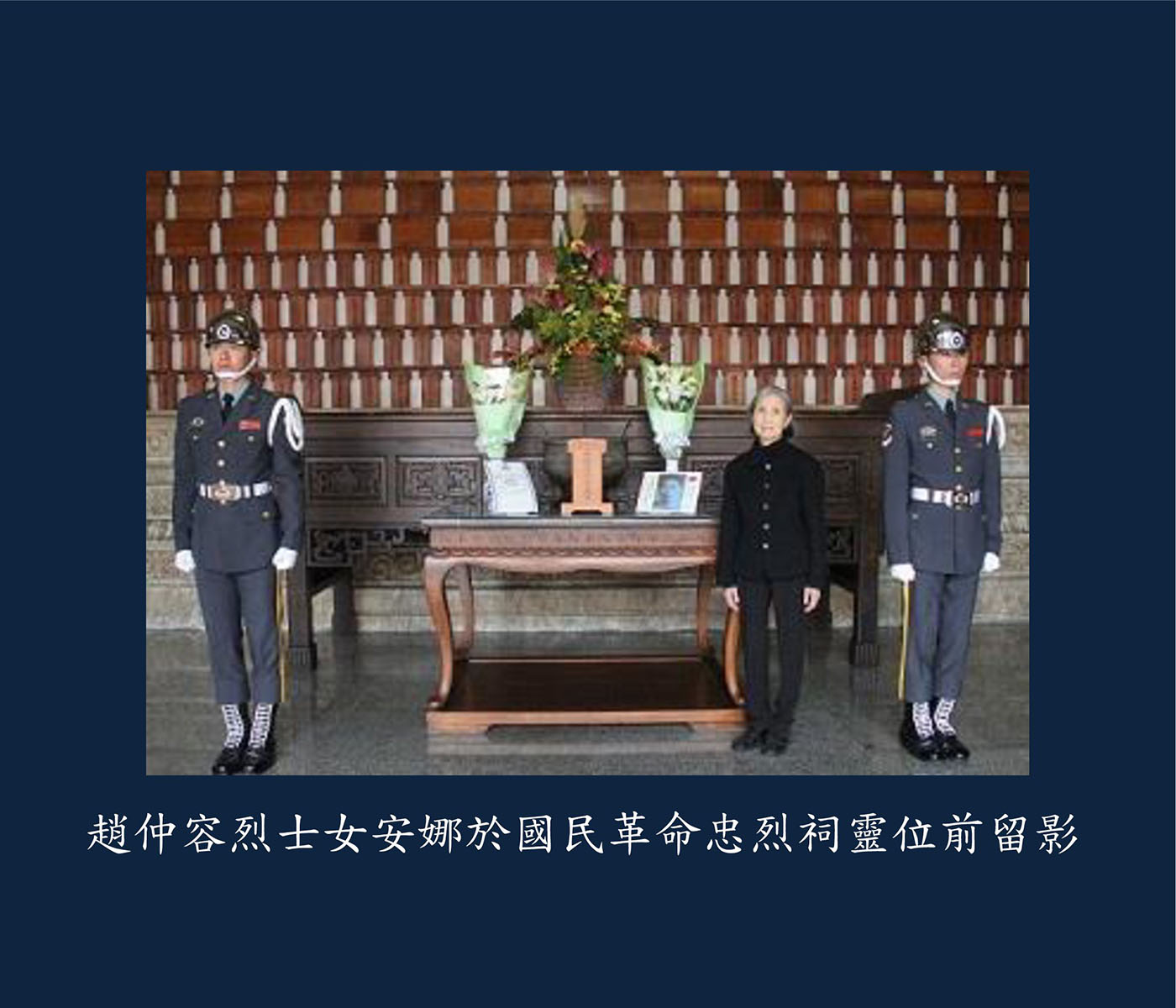

趙仲容烈士入祀中華民國國民革命忠烈祠存影 趙仲容烈士女安娜於靈位前留影

趙仲容烈士女安娜於靈位前留影 趙仲容烈士女安娜手書「中華民國萬歲」

趙仲容烈士女安娜手書「中華民國萬歲」